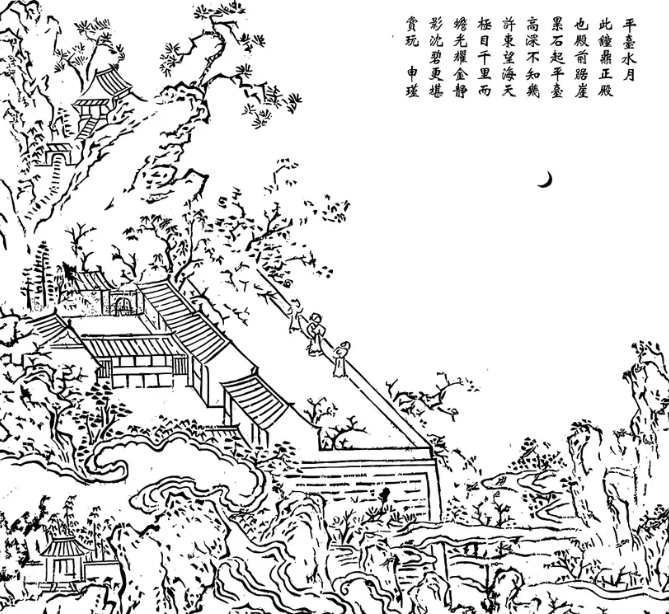

云臺山二十四景——平臺水月

為了讓廣大讀者更深刻地了解“云臺山二十四景”,我們邀請了連云港歷史人文方面的專家,從人文、歷史、地理、典故、文化、詩詞等方面闡釋“云臺山二十四景”,讓更多的人了解連云港的歷史文化,傳承連云港人文精神。今天推出第十六景——平臺水月。

黃申瑾《圖二十四景》寫道:“此鐘鼎正殿也。殿前踞崖累石起平臺,高深不知幾許。東望海天,極目千里。而蟾光耀金,靜影沉碧,更堪賞玩。”

“平臺水月”一景在“三石層累而成”之三磊石的上方平臺處,延福觀旁,古時候這里建有廟宇,其鐘鼎正殿前即平臺水月。

說到這一景觀,不得不說說延福觀。延福觀有“云臺道觀以此為盛”之名,院門的上方石刻有“敕賜護國延福觀”,為明朝天啟六年(公元1626年)朝廷所立。有人根據道教起源、民間傳說、石刻牌匾和觀內的玉蘭花王及其他古木綜合推測,延福觀起源于漢朝,興盛于唐宋,敕封于明朝,然明代以前尚無史料可察。延福觀大殿及偏殿,既奉三元大帝,又供三世佛,南海觀音,佛道雜處,為全國少見。

延福觀大殿起于一高大石臺上,臺依危崖,高約數丈,深闊平坦。

站在鐘鼎正殿平臺前東望大海,海天一色,山巒層疊(三仙山可接),不僅可觀海,也可賞月,秋月臨臺,朗照萬方,清輝流瀉,令人心曠神怡。山下是一片茫茫大海,有“蟾光耀金,靜影沉碧”之景,隨著滄海桑田變遷,已經看不到那樣的景色了,但是清詩人李大全有詩稱頌此地:登山頻極目,皓月滿庭中。野水泛明鏡,清輝耀碧空。山光連夜色,冷氣動秋風。遙識廣寒路,依稀似可通。

如今雖然沒有水月可觀,但極目千里,沃野風光一覽無余,我們從此地向東南方看,農田萬頃,遠處就是海邊,依然是海天一色。

黃申瑾《圖二十四景》之十七“平臺水月”景點位于云臺山“三鼎”勝境中的鐘鼎勝境延福觀正殿大門前。目前,平臺殘跡猶存,仍可猜想當年其容其貌,只是隨著時間的推移,平臺前現已大樹參天,遮擋了人們的遠眺視野。滄海已變桑田,大、小金蟾島也已非故容,昔日“水月”烘托下的美景一去不復返了,令今人悔未能見,知曉恨晚。

該景觀后面的延福觀,為道教場所,重建于明代崇禎四年(公元1631年),由高晉卿等三個太監出資,三百多年來該觀香火一直很旺盛。山門題額為“敕賜護國延福觀”,具有典型的明代寺觀建筑風格,是我國道教發祥地之一,也是海贛沭灌地區的主要道教基地和活動場所。觀前觀“水月”,正如海州司訓(老師)楊廷鎮觀“斗閣鄰天”時的感言,到此一觀,是“非人間”的超級享受。

遙想二百多年前,山下還是大海,汪洋一片,我們的祖先就在觀前踞崖累石砌平臺,以觀浪漫之水月及“三山”連接之風光,確屬英明偉大,極為了得。想當年,站在平臺眺望東方,天海一色,遼闊無垠,海與天緊緊相擁,云和浪相交,云臺山脈與大、小金蟾島連接成畫,海平面蟾光躍金,蔚為壯觀,美不勝收,若于明月之夜遠眺觀望,明月海上升,依稀可見嫦娥娘娘從廣寒宮一路姍姍而來,其更是洋洋一派仙界奇觀。月光似水,靜影沉璧,正如清代海州國子監生員李大全詩贊:“登臺頻極目,皓月滿庭中。野水泛明鏡,清輝耀碧空。山光連夜色,冷氣動秋風。遙識廣寒路,依稀似可通”。

延福觀坐落于東磊鐘鼎峰下,這座始建于明萬歷年間,崇禎四年(公元1631年)由欽差司理監太監高晉卿等完成重修,清光緒十九年(公元1893年)由淮北海州分司徐紹垣集資復修的道家觀宇,掩映在蒼松翠柏之間,朱墻青瓦,看上去非常古樸。

掃一掃打開當前頁